×

![Buchcover ISBN 9783942712224]()

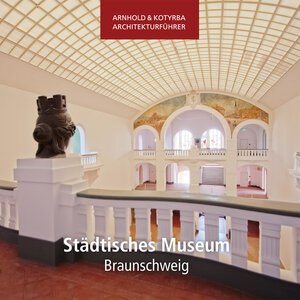

Städtisches Museum Braunschweig

von Sándor Kotyrba, Elmar Arnhold und Cecilie Hollberg, herausgegeben von Sándor KotyrbaAnlass zur Gründung des Städtischen Museums gab die Tausendjahrfeier der Stadt. Zwar wurde die Gründung 1861 beschlossen, doch musste auf einen Museumsbau noch bis 1906 gewartet werden.

In enger Zusammenarbeit entwickelten Stadtbaumeister Max Osterloh und erster Museumsdirektor Franz Fuhse ein wohldurchdachtes Museumsgebäude. Für das Farbkonzept rief man Hans Schadow aus Berlin. Osterloh schuf mit verhältnismäßig geringen Mitteln einen Museumsbau, der sowohl in seiner monumentalen Ausgestaltung als auch in der zweckmäßigen Anordnung der Räume als mustergültig zu bezeichnen ist. Da das Städtische Museum in voller Entwicklung begriffen war, wurde beim Neubau von Anbeginn eine spätere - nie umgesetzte - Erweiterung geplant. Die in großen, einfachen Linien gehaltene Außenansicht des Gebäudes, passt sich in vornehm-bescheidener Weise seiner Umgebung an. Die Gestaltung der Innenräume wurde durch die Sammlungsbestände bestimmt, der sich die Architekturteile unterordnen mussten.

Zweck des Städtischen Museums war die Sammlung kunst- und kulturgeschichtlicher Denkmäler der Stadt Braunschweig. Zudem sollten die Gebiete ergänzt werden, die in den herzoglichen Sammlungen fehlten, wie beispielsweise die „moderne Kunst“, die der Kunstverein seit 1844 regelmäßig für die städtischen Sammlungen erwarb.

„Dadurch, daß am Orte (...) noch ein vaterländisches Museum gegründet wurde, bestanden drei Anstalten nebeneinander, die vielfach nicht mit-, sondern gegeneinander arbeiteten. Erst in den letzten Jahren ist es den gemeinsamen Bemühungen der einzelnen Museumsvorstände gelungen „(...) diese ungesunde Konkurrenz auszuschalten, die Sammlungsgebiete abzugrenzen und einen Austausch von Gegenständen unter gegenseitigem Vorbehalt des Eigentumsrechtes zu erreichen“, schrieb Fuhse bereits 1906.

Der seit 1926 für das Städtische Museum tätige Numismatiker und Volkskundler Wilhelm Jesse wurde 1933 Direktor. Er lenkte das Haus geschickt durch die politisch schwierige Zeit des Zweiten Weltkrieges, indem er sammelte, forschte und die Bestände des Hauses durch Auslagerung bewahrte. Die Rückführung des ausgelagerten Gutes währte bis 1952.

Unter Jesse fanden regelmäßig numismatische Abende statt und die Sammlung der Münzen und Medaillen war 1950 mit 77.400 Stück eine der größten der Bundesrepublik. Auf Jesse folgte Bert Bilzer (1953-1977). Die Behebung der Kriegsschäden an Gebäude und Sammlungsobjekten beschäftigte ihn anfangs intensiv, so dass die Inneneinrichtung nur langsam voranging. Die Neuordnung der Sammlung in den 1950ern führte zur Trennung von Ausstellungs- und Studienobjekten. Eine Inventarisierung der Sammlungsbestände nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde durchgeführt, war jedoch wegen Personalmangels nur in geringem Umfang möglich, schon 1956 notierte man, die „Inventur wird sich über viele Jahre erstrecken“. Von den inzwischen am Haus befindlichen 270.000 Objekten sind bis heute erst 21.163 digital erfasst. Der Grund hierfür ist der gleiche wie 1956.

Zwischen 1972 und 1976 verfremdeten Umbaumaßnahmen wesentlich den Charakter des Museums und prägten fortan das Innere. Die Grundkonzeption der Schausammlung wurde in vier Stockwerken neu gestaltet, wobei zwei der Kernsammlungen internationaler Bedeutung keinen Raum fanden: Völkerkunde und Formsammlung.

Oberkustos Gerd Spieß war 1977-2003 Direktor. Endlich konnte 1978 im zweiten Obergeschoss die neue Abteilung historischer Musikinstrumente wiedereröffnet werden. Neben den Sammlungen von Berlin und Hamburg zählt sie zu den bedeutendsten ihrer Art im norddeutschen Raum. Bei den Bombenangriffen auf Braunschweig war sie 1944 erheblich beschädigt worden. Auch die von Walter Dexel zusammengetragene Formsammlung kam wieder in die Nähe des Museums und fand zwischen 1979 und 2002 Aufstellung in der am Löwenwall befindlichen Gerloffschen Villa, nachdem sie jahrelang in der HBK präsentiert worden war. Ab 2003 wechselten in schneller Folge die Direktoren: Martin Eberle (2003-2007), Kurt Winkler (Mai-Oktober 2008), 2008 leitete Erika Eschebach kommissarisch das Haus, sie ging 2010.

Nachdem man sich für eine Sanierung und einen Teilrückbau des Gebäudes entschieden hatte, wurde das Haus am Löwenwall 2008 geschlossen und komplett beräumt. Sämtliche Exponate aus Dauerausstellung und Depot wurden aus baulicher Notwendigkeit seitdem unentwegt umgelagert. Gefüllt sind Dach- und Kellergeschoss, Außen- sowie Fremddepots mit Kunstgut, Vitrinen, Podesten, Mobiliar und Material. Sämtliche Raumkapazitäten sind ausgeschöpft. Wenn man bedenkt, dass die Klage über ein zu kleines Haus seit dessen Erbauung laut wird, ist vielleicht in Ansätzen vorstellbar, was es bedeutet, zusätzlich sämtliche Ausstellungsräume leeren zu müssen. Inmitten laufender Baumaßnahmen wurde im April 2010 die Direktion nach zweijähriger Vakanz neu besetzt. Es gelang, noch Wesentliches zu bewirken: Essentiell war der Einbau neuer denkmalgerechter Fenster, die den Anforderungen eines modernen Museums entsprechen, um den Bestand des Hauses nicht zu gefährden. Im Innenraum konnten gerade noch das ursprünglich von Schadow geplante Farbkonzept des Hauses wieder aufgegriffen sowie historische Wandmalereien vor dem sicheren Untergang bewahrt werden. Schadow hatte den Farbschwerpunkt auf Moosgrün, Graublau und Rot gelegt, cremefarben war der Raum für die Kirchen. Gerade kraftvolle Farben sind ein Merkmal des Jugendstils und nicht jedes Gebäude kann dieser Kraft standhalten. Der Bau Osterlohs kann das spielend und ist eben wegen dieses Gesamtkonzeptes in allem überzeugend. Es ist der einzige erhaltene Jugendstil-Museumsbau in Niedersachsen. Die starken Leimfarben sind wesentlicher Bestandteil der neu konzipierten, im Juni 2012 eröffnenden Dauerausstellung. Umbau und Neueinrichtung wurden durch den Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert, womit gewisse Vorgaben verbunden sind. Eine inhaltliche Abgrenzung und Absprache mit Herzog Anton Ulrich-Museum und Braunschweigischem Landesmuseum empfahl sich, wie die Geschichte lehrt. Das Konzept des Städtischen Museums konzentriert sich auf die Darstellung bürgerlicher Sammlungen Braunschweigs. Die Einrichtung der Räume ist nach thematischen Kriterien vorgenommen worden.

Haupteingang ist, wie 1906 vorgesehen, der ursprünglich geplante auf der Ostseite am Steintorwall. Die nun wieder helle und freundliche Fassade des Museumsbaus ist komplett gereinigt und der Putz gesichert worden. Mit Betreten des Museums gelangt der Besucher durch einen wunderbar ausgemalten Windfang ins Vestibül. Linkerhand befinden sich auf engem Raum Museumsshop und Garderobe. Rechterhand eröffnet ein Fenster den Blick von unten ins Museumscafé, dessen Wände von Degenhard Andrulat gestaltet sind.

Nach wenigen Stufen eröffnet sich rechts der atemberaubende Lichthof, mit dem Osterloh in vollendeter Architektur wohl den schönsten Profanraum Braunschweigs geschaffen hat. Obwohl seit den 1970er Jahren der seitlichen Galerien und Balkone beraubt, erstrahlt der imposante Lichthof mit beeindruckender architektonischer Komposition und liebenswerter Leichtigkeit. Die Wände sind weiß gestrichen, sie werden - aufgrund der entfernten Galerien und Balkone - nicht mehr die Holzelemente Braunschweiger Fachwerkbauten präsentieren können. Hoch oben über der nördlichen Balustrade thront unter der Braunschweiger Löwenkartusche das Haupt der Brunonia , Überrest der vollkommen zerstörten Schlossquadriga von Rietschel und Howaldt. Umlaufend sind auf insgesamt drei Geschossen die Ausstellungsräume angeordnet. Mittig auf der rechten Seite der Lichthofebene weist der 2012 restaurierte und fachgerecht aufgestellte Mummebogen den Weg in die Ausstellungsräume. Den Anfang macht die international renommierte Formsammlung: Gebrauchsgegenstände von der Antike bis zur Gegenwart werden so präsentiert, dass sie in gegenüberliegenden Spiegeln unendlich wirken und das Serielle der Sammlung betonen. Die drei angrenzenden Räume sind den Musikinstrumenten gewidmet: Braunschweiger Klavierbau, Braunschweiger Komponisten, Musikinstrumentensammlung von Theodor Steinweg. Blas-, Zupf-, Streich-, Tasteninstrumente aus verschiedenen Jahrhunderten fordern die Phantasie des Besuchers, neben außereuropäischen Instrumenten, der Jugendgeige von Louis Spohr oder dem Konzertflügel Clara Schumanns. Auf der westlichen Seite sind drei weißgestrichene Räume der Präsentation von Sonderausstellungen vorbehalten.

Über das restaurierte und nach Originalbefunden rekonstruierte farbenprächtig komponierte Treppenhaus gelangt man in das erste Obergeschoss. Historische Geschossbezeichnungen an den Wänden wurden freigelegt und wieder nutzbar gemacht. Das erste Obergeschoss zeigt die Ethnographische Sammlung und Braunschweiger Kunstgewerbe. Die westlichen drei Räume thematisieren das Sammeln, beherbergen Objekte aus Indonesien, Ostasien, Afrika, Südsee, Amerika sowie die Sammlung von Carlos Götting. In den übrigen vier Räumen werden Fürstenberger Porzellan, Braunschweiger Fayencen, Lackkunst, Goldschmiedearbeiten mit Sammlung Buchler sowie Möbel samt Zünften und Manufaktur van Selow präsentiert.

Im Treppenaufgang zum zweiten Obergeschoss ist seit 1906 fest verbaut das Kirchenfenster aus St. Katharinen von 1553. Zum Schutz wurde es im Krieg ausgebaut und 1949 wieder eingesetzt. Während der Baumaßnahmen musste es 2011/12 abermals ausgebaut, gesichert, gereinigt und restauriert werden.

Das zweite Obergeschoss ist der Malerei und Skulptur gewidmet. Dieser teilweise chronologisch angelegte Rundgang beginnt mit Braunschweiger Kirchen und führt über Portrait, Gattungen der Malerei, Anfänge der Gemäldesammlung, Braunschweiger Maler und Vermächtnisse zur Malerei und Skulptur um 1900 und im 20. Jahrhundert. Zu den zahllosen Glanzstücken zählen neben dem Borgentrikaltar von 1483, auch Spitzweg, Klinger oder Marten de Voss.

Restaurierungsarbeiten konnten über die Jahre nur nach finanziellen Möglichkeiten, nicht aber systematisch und kontinuierlich geleistet werden. Unter den aufwendigeren sind der mehrfach bearbeitete Borgentrikaltar (1870, 1951, 1967, 2012) oder der Konzertflügel Clara Schumanns (1987, zuletzt 2011) zu nennen.

In enger Zusammenarbeit entwickelten Stadtbaumeister Max Osterloh und erster Museumsdirektor Franz Fuhse ein wohldurchdachtes Museumsgebäude. Für das Farbkonzept rief man Hans Schadow aus Berlin. Osterloh schuf mit verhältnismäßig geringen Mitteln einen Museumsbau, der sowohl in seiner monumentalen Ausgestaltung als auch in der zweckmäßigen Anordnung der Räume als mustergültig zu bezeichnen ist. Da das Städtische Museum in voller Entwicklung begriffen war, wurde beim Neubau von Anbeginn eine spätere - nie umgesetzte - Erweiterung geplant. Die in großen, einfachen Linien gehaltene Außenansicht des Gebäudes, passt sich in vornehm-bescheidener Weise seiner Umgebung an. Die Gestaltung der Innenräume wurde durch die Sammlungsbestände bestimmt, der sich die Architekturteile unterordnen mussten.

Zweck des Städtischen Museums war die Sammlung kunst- und kulturgeschichtlicher Denkmäler der Stadt Braunschweig. Zudem sollten die Gebiete ergänzt werden, die in den herzoglichen Sammlungen fehlten, wie beispielsweise die „moderne Kunst“, die der Kunstverein seit 1844 regelmäßig für die städtischen Sammlungen erwarb.

„Dadurch, daß am Orte (...) noch ein vaterländisches Museum gegründet wurde, bestanden drei Anstalten nebeneinander, die vielfach nicht mit-, sondern gegeneinander arbeiteten. Erst in den letzten Jahren ist es den gemeinsamen Bemühungen der einzelnen Museumsvorstände gelungen „(...) diese ungesunde Konkurrenz auszuschalten, die Sammlungsgebiete abzugrenzen und einen Austausch von Gegenständen unter gegenseitigem Vorbehalt des Eigentumsrechtes zu erreichen“, schrieb Fuhse bereits 1906.

Der seit 1926 für das Städtische Museum tätige Numismatiker und Volkskundler Wilhelm Jesse wurde 1933 Direktor. Er lenkte das Haus geschickt durch die politisch schwierige Zeit des Zweiten Weltkrieges, indem er sammelte, forschte und die Bestände des Hauses durch Auslagerung bewahrte. Die Rückführung des ausgelagerten Gutes währte bis 1952.

Unter Jesse fanden regelmäßig numismatische Abende statt und die Sammlung der Münzen und Medaillen war 1950 mit 77.400 Stück eine der größten der Bundesrepublik. Auf Jesse folgte Bert Bilzer (1953-1977). Die Behebung der Kriegsschäden an Gebäude und Sammlungsobjekten beschäftigte ihn anfangs intensiv, so dass die Inneneinrichtung nur langsam voranging. Die Neuordnung der Sammlung in den 1950ern führte zur Trennung von Ausstellungs- und Studienobjekten. Eine Inventarisierung der Sammlungsbestände nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde durchgeführt, war jedoch wegen Personalmangels nur in geringem Umfang möglich, schon 1956 notierte man, die „Inventur wird sich über viele Jahre erstrecken“. Von den inzwischen am Haus befindlichen 270.000 Objekten sind bis heute erst 21.163 digital erfasst. Der Grund hierfür ist der gleiche wie 1956.

Zwischen 1972 und 1976 verfremdeten Umbaumaßnahmen wesentlich den Charakter des Museums und prägten fortan das Innere. Die Grundkonzeption der Schausammlung wurde in vier Stockwerken neu gestaltet, wobei zwei der Kernsammlungen internationaler Bedeutung keinen Raum fanden: Völkerkunde und Formsammlung.

Oberkustos Gerd Spieß war 1977-2003 Direktor. Endlich konnte 1978 im zweiten Obergeschoss die neue Abteilung historischer Musikinstrumente wiedereröffnet werden. Neben den Sammlungen von Berlin und Hamburg zählt sie zu den bedeutendsten ihrer Art im norddeutschen Raum. Bei den Bombenangriffen auf Braunschweig war sie 1944 erheblich beschädigt worden. Auch die von Walter Dexel zusammengetragene Formsammlung kam wieder in die Nähe des Museums und fand zwischen 1979 und 2002 Aufstellung in der am Löwenwall befindlichen Gerloffschen Villa, nachdem sie jahrelang in der HBK präsentiert worden war. Ab 2003 wechselten in schneller Folge die Direktoren: Martin Eberle (2003-2007), Kurt Winkler (Mai-Oktober 2008), 2008 leitete Erika Eschebach kommissarisch das Haus, sie ging 2010.

Nachdem man sich für eine Sanierung und einen Teilrückbau des Gebäudes entschieden hatte, wurde das Haus am Löwenwall 2008 geschlossen und komplett beräumt. Sämtliche Exponate aus Dauerausstellung und Depot wurden aus baulicher Notwendigkeit seitdem unentwegt umgelagert. Gefüllt sind Dach- und Kellergeschoss, Außen- sowie Fremddepots mit Kunstgut, Vitrinen, Podesten, Mobiliar und Material. Sämtliche Raumkapazitäten sind ausgeschöpft. Wenn man bedenkt, dass die Klage über ein zu kleines Haus seit dessen Erbauung laut wird, ist vielleicht in Ansätzen vorstellbar, was es bedeutet, zusätzlich sämtliche Ausstellungsräume leeren zu müssen. Inmitten laufender Baumaßnahmen wurde im April 2010 die Direktion nach zweijähriger Vakanz neu besetzt. Es gelang, noch Wesentliches zu bewirken: Essentiell war der Einbau neuer denkmalgerechter Fenster, die den Anforderungen eines modernen Museums entsprechen, um den Bestand des Hauses nicht zu gefährden. Im Innenraum konnten gerade noch das ursprünglich von Schadow geplante Farbkonzept des Hauses wieder aufgegriffen sowie historische Wandmalereien vor dem sicheren Untergang bewahrt werden. Schadow hatte den Farbschwerpunkt auf Moosgrün, Graublau und Rot gelegt, cremefarben war der Raum für die Kirchen. Gerade kraftvolle Farben sind ein Merkmal des Jugendstils und nicht jedes Gebäude kann dieser Kraft standhalten. Der Bau Osterlohs kann das spielend und ist eben wegen dieses Gesamtkonzeptes in allem überzeugend. Es ist der einzige erhaltene Jugendstil-Museumsbau in Niedersachsen. Die starken Leimfarben sind wesentlicher Bestandteil der neu konzipierten, im Juni 2012 eröffnenden Dauerausstellung. Umbau und Neueinrichtung wurden durch den Europäischen Fond für regionale Entwicklung gefördert, womit gewisse Vorgaben verbunden sind. Eine inhaltliche Abgrenzung und Absprache mit Herzog Anton Ulrich-Museum und Braunschweigischem Landesmuseum empfahl sich, wie die Geschichte lehrt. Das Konzept des Städtischen Museums konzentriert sich auf die Darstellung bürgerlicher Sammlungen Braunschweigs. Die Einrichtung der Räume ist nach thematischen Kriterien vorgenommen worden.

Haupteingang ist, wie 1906 vorgesehen, der ursprünglich geplante auf der Ostseite am Steintorwall. Die nun wieder helle und freundliche Fassade des Museumsbaus ist komplett gereinigt und der Putz gesichert worden. Mit Betreten des Museums gelangt der Besucher durch einen wunderbar ausgemalten Windfang ins Vestibül. Linkerhand befinden sich auf engem Raum Museumsshop und Garderobe. Rechterhand eröffnet ein Fenster den Blick von unten ins Museumscafé, dessen Wände von Degenhard Andrulat gestaltet sind.

Nach wenigen Stufen eröffnet sich rechts der atemberaubende Lichthof, mit dem Osterloh in vollendeter Architektur wohl den schönsten Profanraum Braunschweigs geschaffen hat. Obwohl seit den 1970er Jahren der seitlichen Galerien und Balkone beraubt, erstrahlt der imposante Lichthof mit beeindruckender architektonischer Komposition und liebenswerter Leichtigkeit. Die Wände sind weiß gestrichen, sie werden - aufgrund der entfernten Galerien und Balkone - nicht mehr die Holzelemente Braunschweiger Fachwerkbauten präsentieren können. Hoch oben über der nördlichen Balustrade thront unter der Braunschweiger Löwenkartusche das Haupt der Brunonia , Überrest der vollkommen zerstörten Schlossquadriga von Rietschel und Howaldt. Umlaufend sind auf insgesamt drei Geschossen die Ausstellungsräume angeordnet. Mittig auf der rechten Seite der Lichthofebene weist der 2012 restaurierte und fachgerecht aufgestellte Mummebogen den Weg in die Ausstellungsräume. Den Anfang macht die international renommierte Formsammlung: Gebrauchsgegenstände von der Antike bis zur Gegenwart werden so präsentiert, dass sie in gegenüberliegenden Spiegeln unendlich wirken und das Serielle der Sammlung betonen. Die drei angrenzenden Räume sind den Musikinstrumenten gewidmet: Braunschweiger Klavierbau, Braunschweiger Komponisten, Musikinstrumentensammlung von Theodor Steinweg. Blas-, Zupf-, Streich-, Tasteninstrumente aus verschiedenen Jahrhunderten fordern die Phantasie des Besuchers, neben außereuropäischen Instrumenten, der Jugendgeige von Louis Spohr oder dem Konzertflügel Clara Schumanns. Auf der westlichen Seite sind drei weißgestrichene Räume der Präsentation von Sonderausstellungen vorbehalten.

Über das restaurierte und nach Originalbefunden rekonstruierte farbenprächtig komponierte Treppenhaus gelangt man in das erste Obergeschoss. Historische Geschossbezeichnungen an den Wänden wurden freigelegt und wieder nutzbar gemacht. Das erste Obergeschoss zeigt die Ethnographische Sammlung und Braunschweiger Kunstgewerbe. Die westlichen drei Räume thematisieren das Sammeln, beherbergen Objekte aus Indonesien, Ostasien, Afrika, Südsee, Amerika sowie die Sammlung von Carlos Götting. In den übrigen vier Räumen werden Fürstenberger Porzellan, Braunschweiger Fayencen, Lackkunst, Goldschmiedearbeiten mit Sammlung Buchler sowie Möbel samt Zünften und Manufaktur van Selow präsentiert.

Im Treppenaufgang zum zweiten Obergeschoss ist seit 1906 fest verbaut das Kirchenfenster aus St. Katharinen von 1553. Zum Schutz wurde es im Krieg ausgebaut und 1949 wieder eingesetzt. Während der Baumaßnahmen musste es 2011/12 abermals ausgebaut, gesichert, gereinigt und restauriert werden.

Das zweite Obergeschoss ist der Malerei und Skulptur gewidmet. Dieser teilweise chronologisch angelegte Rundgang beginnt mit Braunschweiger Kirchen und führt über Portrait, Gattungen der Malerei, Anfänge der Gemäldesammlung, Braunschweiger Maler und Vermächtnisse zur Malerei und Skulptur um 1900 und im 20. Jahrhundert. Zu den zahllosen Glanzstücken zählen neben dem Borgentrikaltar von 1483, auch Spitzweg, Klinger oder Marten de Voss.

Restaurierungsarbeiten konnten über die Jahre nur nach finanziellen Möglichkeiten, nicht aber systematisch und kontinuierlich geleistet werden. Unter den aufwendigeren sind der mehrfach bearbeitete Borgentrikaltar (1870, 1951, 1967, 2012) oder der Konzertflügel Clara Schumanns (1987, zuletzt 2011) zu nennen.