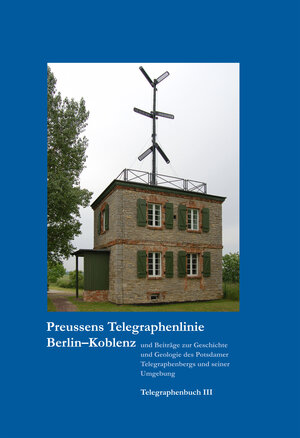

Preussens Telegraphenlinie Berlin-Koblenz

Und Beiträge zur Geschichte und Geologie des Potsdamer Telegraphenbergs und seiner Umgebung. Telegraphenbuch III

illustriert von Andreas Hendrich, Vorwort von Manfred Menning, herausgegeben von Manfred Menning und Andreas HendrichInhalt:

Preussens optisch-mechanische Telegraphenlinie Berlin – Köln – Koblenz 1832–1852. Die Lage der Stationen und ihre touristische Infrastruktur 2. Weisse, R.: Zur Geologie und Geographie der optisch-mechanischen Telegraphenstationen im Land Brandenburg Nr. 4 Potsdam bis Nr. 9 Zitz [Weisse OT] 3. Weisse, R.: Weichselzeitliche Sedimente, Strukturen und Oberflächenformen Potsdams [Weisse P] 4. Paech, H.-J.: Das Potsdamer Telegraphenberg-Brauhausberg-Gebiet und seine Umgebung aus historischer Sicht Der Potsdamer Telegraphenberg verbindet die Beiträge dieses „Telegraphenbuches“. Auf dem hinteren Teil des damaligen Brauhausberges baute man im Herbst 1832 die Station Nr. 4 der königlich-preussischen optisch-mechanischen Telegraphenlinie. Für Deutschland begann mit dieser Linie die Telekommunikation. Für Potsdam war die Station das erste weithin sichtbare Symbol für den technischen Fortschritt. Für den Telegraphenberg bildete die Telegraphenstation den Keim für seine spätere Entwicklung zu einem hochkarätigen wissenschaftlichen Zentrum, in dem die Erde erforscht wird. Bereits 1833 waren die zunächst 61 Stationen der Linie zwischen Berlin und Koblenz, dem Verwaltungssitz der seit 1815 preussischen Rheinprovinz, aufgebaut. 1842 kam noch die Station 24a hinzu, um Übertragungsfehler zwischen den Stationen 24 und 25 zu reduzieren. Die Linie bestand aus 56 eigens dafür entwickelten standardisierten Funktionsgebäuden. Außerdem nutzte man Türme und Dächer bereits vorhandener Bauwerke: von der Alten Sternwarte in Berlin, von Kirchen in Dahlem, Magdeburg und Köln und von Schlössern in Ampfurth und Koblenz. Im Mittelpunkt des ersten Beitrags steht die Lage der 62 Telegraphenstationen, die bisher oft nur ungenau bekannt war. Neben den Koordinaten der Stationen sind auch ihre Höhen und Entfernungen, ihr geologischer Untergrund sowie ihre Zugehörigkeit zu historischen Territorien sowie zu den derzeitigen Bundesländern, Landkreisen und Städten dokumentiert. Namengebend für die Stationen sind die Gemeinden bzw. Ortsteile, zu denen sie heute gehören bzw. von denen sie betreut werden. Zur Kompilation und Interpretation der Daten haben gut 90 Personen bzw. Institutionen essentielle Beiträge geleistet, wofür hier sehr herzlich gedankt wird. Die Linie ist ein einzigartiges kulturelles Band zwischen der Bundeshauptstadt Berlin und den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ihre touristische Infrastruktur kann jetzt auf der Grundlage gesicherter Ortsbestimmungen weiter verbessert werden. Roland Weisse, emeritierter Professor für Geographie an der Pädagogischen Hochschule Potsdam und ab 1991 an der Universität Potsdam, präsentiert einen Ausschnitt seines in nahezu 60 Jahren erworbenen geologischen Wissens über das späte Quartär an den Telegraphenstationen 4 bis 9 sowie über die Entwicklung des Potsdamer Stadtgebiets im Zeitraum Weichseleiszeit – Nacheiszeit. Er zeigt dabei die engen Beziehungen zwischen Landschaft und Kultur auf der „Potsdamer Insel“ und in ihrem südöstlichen Vorland auf. Mitarbeiter und Gäste des Telegraphenberges sowie Besucher können die Potsdamer Kulturlandschaft mit diesen Informationen besser verstehen und genießen. Auch werden die geologischen und geographischen Informationen Touren über den „Telegraphenradweg“ sehr zu gute kommen, denn sie erklären die Eigenarten der Landschaft. Herausragend im historischen Artikel von Hans-Jürgen Paech sind 9 Karten, die die etappenweise Entwicklung des Potsdamer Telegraphenberg-Brauhausberg-Gebietes und seiner Umgebung zwischen 1660 und 2011 erstmals anschaulich zeigen. Dabei sind z. B. auch die 13 Feldschanzen dokumentiert, die 1813 von der Havel über die Saarmunder Endmoräne bis hin zur Nuthe angelegt wurden, um napoleonischen Truppen den Weg in Richtung Berlin und nach Potsdam zu erschweren. Die Hauptschanze lag auf dem Gipfel des heutigen Telegraphenberges. Auf ihren Resten stand später von 1832 bis 1851 die Station Nr. 4 der preussischen Telegraphenlinie Berlin–Koblenz. Wir haben diesem Buch den Untertitel „Telegraphenbuch III“ gegeben, einem „eye catcher“ neben dem Haupttitel. Als „Telegraphenbuch I“ sehen wir die grundlegende Dissertation von Herbarth (1978) „Die Entwicklung der optischen Telegrafie in Preussen“ und als „Telegraphenbuch II“ den Sammelband von Beyrer & Mathis (1995) „So weit das Auge reicht. Die Geschichte der optischen Telegrafie“. Mit großer Dankbarkeit und Freude für die gemeinsamen schönen und produktiven Jahre denkt die Interessengemeinschaft Optische Telegraphie an Peter Fuchs (1947–2011), der uns zusammengeführt hat.

Preussens optisch-mechanische Telegraphenlinie Berlin – Köln – Koblenz 1832–1852. Die Lage der Stationen und ihre touristische Infrastruktur 2. Weisse, R.: Zur Geologie und Geographie der optisch-mechanischen Telegraphenstationen im Land Brandenburg Nr. 4 Potsdam bis Nr. 9 Zitz [Weisse OT] 3. Weisse, R.: Weichselzeitliche Sedimente, Strukturen und Oberflächenformen Potsdams [Weisse P] 4. Paech, H.-J.: Das Potsdamer Telegraphenberg-Brauhausberg-Gebiet und seine Umgebung aus historischer Sicht Der Potsdamer Telegraphenberg verbindet die Beiträge dieses „Telegraphenbuches“. Auf dem hinteren Teil des damaligen Brauhausberges baute man im Herbst 1832 die Station Nr. 4 der königlich-preussischen optisch-mechanischen Telegraphenlinie. Für Deutschland begann mit dieser Linie die Telekommunikation. Für Potsdam war die Station das erste weithin sichtbare Symbol für den technischen Fortschritt. Für den Telegraphenberg bildete die Telegraphenstation den Keim für seine spätere Entwicklung zu einem hochkarätigen wissenschaftlichen Zentrum, in dem die Erde erforscht wird. Bereits 1833 waren die zunächst 61 Stationen der Linie zwischen Berlin und Koblenz, dem Verwaltungssitz der seit 1815 preussischen Rheinprovinz, aufgebaut. 1842 kam noch die Station 24a hinzu, um Übertragungsfehler zwischen den Stationen 24 und 25 zu reduzieren. Die Linie bestand aus 56 eigens dafür entwickelten standardisierten Funktionsgebäuden. Außerdem nutzte man Türme und Dächer bereits vorhandener Bauwerke: von der Alten Sternwarte in Berlin, von Kirchen in Dahlem, Magdeburg und Köln und von Schlössern in Ampfurth und Koblenz. Im Mittelpunkt des ersten Beitrags steht die Lage der 62 Telegraphenstationen, die bisher oft nur ungenau bekannt war. Neben den Koordinaten der Stationen sind auch ihre Höhen und Entfernungen, ihr geologischer Untergrund sowie ihre Zugehörigkeit zu historischen Territorien sowie zu den derzeitigen Bundesländern, Landkreisen und Städten dokumentiert. Namengebend für die Stationen sind die Gemeinden bzw. Ortsteile, zu denen sie heute gehören bzw. von denen sie betreut werden. Zur Kompilation und Interpretation der Daten haben gut 90 Personen bzw. Institutionen essentielle Beiträge geleistet, wofür hier sehr herzlich gedankt wird. Die Linie ist ein einzigartiges kulturelles Band zwischen der Bundeshauptstadt Berlin und den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ihre touristische Infrastruktur kann jetzt auf der Grundlage gesicherter Ortsbestimmungen weiter verbessert werden. Roland Weisse, emeritierter Professor für Geographie an der Pädagogischen Hochschule Potsdam und ab 1991 an der Universität Potsdam, präsentiert einen Ausschnitt seines in nahezu 60 Jahren erworbenen geologischen Wissens über das späte Quartär an den Telegraphenstationen 4 bis 9 sowie über die Entwicklung des Potsdamer Stadtgebiets im Zeitraum Weichseleiszeit – Nacheiszeit. Er zeigt dabei die engen Beziehungen zwischen Landschaft und Kultur auf der „Potsdamer Insel“ und in ihrem südöstlichen Vorland auf. Mitarbeiter und Gäste des Telegraphenberges sowie Besucher können die Potsdamer Kulturlandschaft mit diesen Informationen besser verstehen und genießen. Auch werden die geologischen und geographischen Informationen Touren über den „Telegraphenradweg“ sehr zu gute kommen, denn sie erklären die Eigenarten der Landschaft. Herausragend im historischen Artikel von Hans-Jürgen Paech sind 9 Karten, die die etappenweise Entwicklung des Potsdamer Telegraphenberg-Brauhausberg-Gebietes und seiner Umgebung zwischen 1660 und 2011 erstmals anschaulich zeigen. Dabei sind z. B. auch die 13 Feldschanzen dokumentiert, die 1813 von der Havel über die Saarmunder Endmoräne bis hin zur Nuthe angelegt wurden, um napoleonischen Truppen den Weg in Richtung Berlin und nach Potsdam zu erschweren. Die Hauptschanze lag auf dem Gipfel des heutigen Telegraphenberges. Auf ihren Resten stand später von 1832 bis 1851 die Station Nr. 4 der preussischen Telegraphenlinie Berlin–Koblenz. Wir haben diesem Buch den Untertitel „Telegraphenbuch III“ gegeben, einem „eye catcher“ neben dem Haupttitel. Als „Telegraphenbuch I“ sehen wir die grundlegende Dissertation von Herbarth (1978) „Die Entwicklung der optischen Telegrafie in Preussen“ und als „Telegraphenbuch II“ den Sammelband von Beyrer & Mathis (1995) „So weit das Auge reicht. Die Geschichte der optischen Telegrafie“. Mit großer Dankbarkeit und Freude für die gemeinsamen schönen und produktiven Jahre denkt die Interessengemeinschaft Optische Telegraphie an Peter Fuchs (1947–2011), der uns zusammengeführt hat.